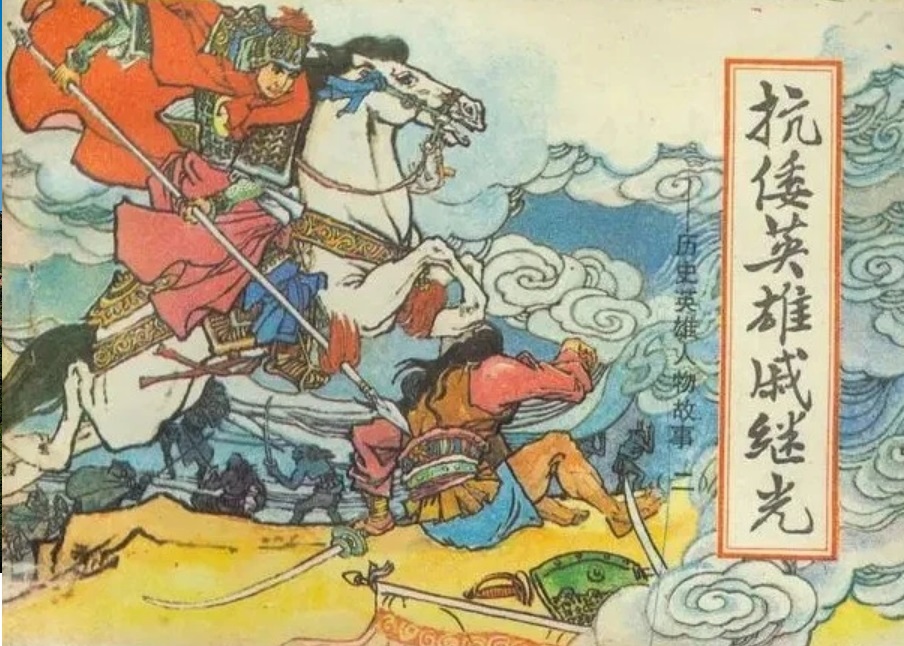

戚继光和他的戚家军

收录栏目: 古今人物 采编:旅小文【抗倭】

与戚继光一起名垂青史的,是一支“戚家军”。在浙江抗倭的明军主要有两种:一种是当地的浙兵,一种是外省来的“客兵”。客兵享受优厚待遇,却骄横异常,不受节制。本地的浙兵素质太低,许多是市井无赖,只是为了领饷吃饭。戚继光曾下力气严格训练了3000士兵,但打仗时却胆怯退缩。戚继光认为要想建成一支战斗力强的军队,必须从改善兵员素质入手。

戚继光把招兵地点选在浙江义乌县。因为义乌人与邻县永康人为开采银矿长期械斗,成千上万人在血战中死去。戚继光认为此地民风彪悍,正好把他们吸引到抗倭战场上。1559年(嘉靖三十八年),戚继光经批准到此地招兵。招兵时,戚继光严加选择:“市井猾民”不要,当过兵打过败仗的不要,正在官府服役的人不要。结果选了一支以农民、矿工为主的军队,共3000人。这就是“戚家军”最初的骨干。

戚继光带队伍一方面防御倭寇,一边进行训练。他采取了三个方法:一是“束伍”,就是用严密的形式组织队伍。12人为一队,四队为哨,四哨为一官,四官为一总,设把总,戚继光自将中军,统率全营。每队、每哨、每官、每总在战斗中的位置、责任都有明确规定。二是“教号令”,上下必须遵守号令,让士兵准确掌握各种金鼓、号炮、旗帜、灯笼等所代表的号令,做到步调一致,纪律严明。三是练武艺,不玩花架子,练打仗的真功夫,根据士兵各自特长发给不同兵器,从士兵到主将都练武。

经过戚继光言传身教,刻苦操练,一支行动迅速、以一当百、军纪严明的“戚家军”步兵诞生了。第二年,戚继光在松海一带又组建了一支精锐的水师。后来,“戚家军”达到600人。

在抗倭的战场上,“戚家军”所向披靡,英雄善战,威名远扬,威震敌胆。“戚家军”军纪严明,不许伤害老百姓,每到一地,百姓都箪食壶浆,热烈欢迎。在福建抗倭时,后勤供应不上,士兵屯居野外,8天不知盐味。正逢八月十五中秋节,戚继光口授作歌,士兵一唱千和,配以合拍鼓声。官兵以歌当酒:

百人一心兮,泰山可撼。

惟忠与义兮,气冲斗牛。

主将亲我兮,胜如父母。

干犯军法兮,身不自由。

呈令明兮,赏罚信。

赴水火兮,敢迟留?

上报天子兮,下救黔首,

杀尽倭奴兮,觅个封侯。

【守北】

嘉靖皇帝于1566年(嘉靖四十五年)病死,其三子朱载垕继位。不久,张居正被任用为宰相,开始了“改革”。

当时,明朝面临鞑靼的严重威胁,如何加强北方的防御,成了“头等大事”。那时西北、东北的边防还比较稳固,唯独蓟门一带防御力量薄弱。镇守蓟门长城的大将因无法保证边境安定,17年间被撤换了十多茬。怎样加强蓟门的边防呢?朝中一些大臣,把目光投向那在南方抗倭斗争中显示了军事才能的将领。

1567年(隆庆元年)六月,有大臣给皇帝上书,请求把抗倭名将戚继光调来。那时戚继光除担任福建总兵,还监管浙江两个府、广东两个府及江西的一部分军务,相当于现在一个大军区司令员吧。福建的地方官也给皇帝上书,不放戚继光,这次没调成。

这年秋天,鞑靼的俺达汗和小王子屡犯边塞,北方形势危急。又有一位大臣上书,请求把戚继光调来当蓟镇总兵。上次上书的那位大臣也再次上书。这次,穆宗皇帝采纳了这一建议。就这样,在南方抗倭中威名远扬的戚继光,来到了北方。与他同事调来的还有他在抗倭中结下深厚情谊的将领谭纶。

【原文】“戚家军”是怎样一支军队 - 史说 - 金山岭长城风景区 (casboc.com)

文章部分素材源于官方运营网,用于参照对比、介绍给旅友;如有侵权,请联系删除。编辑

留言板